出品 | 汽车电子与软件

在智能电动车快速演进的今天,DLP(Digital Light Processing)前照灯凭借其高亮度、高对比度和可编程的动态光场控制能力,正逐步成为高端车型中“主动视觉交互”与“驾驶安全增强”的核心技术之一。然而,随着DLP模组功耗密度持续上升、工作频率不断提升,热管理问题日益突出,已成为制约DLP前照灯可靠性和寿命的关键瓶颈。

一、DLP前照灯的核心热挑战:

高功耗与小空间下的“温控悖论”

DLP前照灯本质上是一种基于数字微镜阵列(DMD)的光学器件,其核心工作原理是通过电驱动控制每个微镜的反射状态来实现图像生成。相较传统LED前照灯,DLP模组通常具备更高的亮度(可达10000流明以上)、更广的视角和更强的动态光场调控能力。

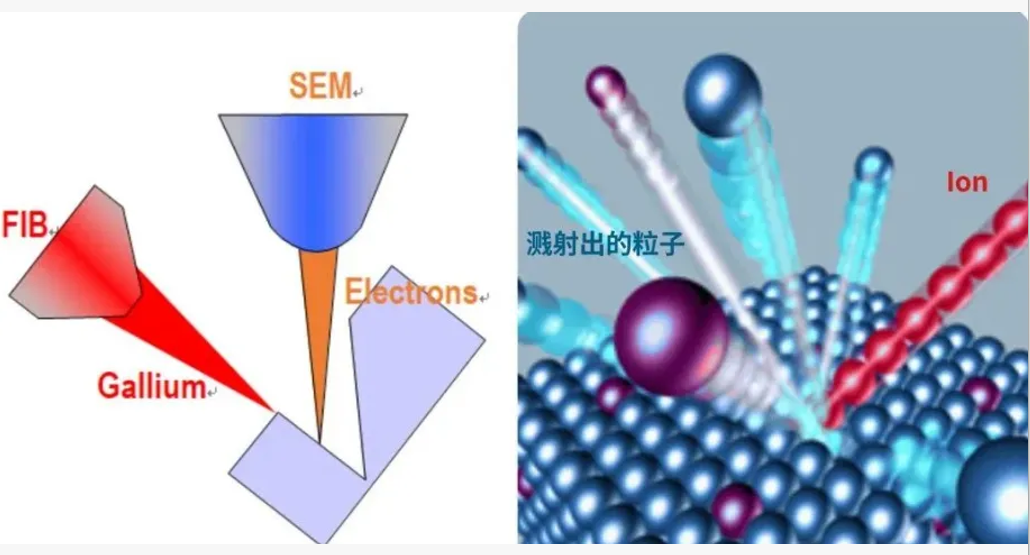

图 1 数字微镜原理

但这种性能的背后,隐藏着显著的热问题:

功耗集中:DLP模组本身工作电压并不高,但LED驱动电流可能高达5A以上,局部功率密度可达10W/cm²甚至更高;

散热空间受限:前照灯位于车身前部,周围结构(如格栅、保险杠)密集,热传导路径被严重压缩;

工作环境恶劣:车辆在高速行驶中频繁遭遇高温(尤其夏季或高原地区)、高湿度与风冷条件变化,导致散热效率下降。

由此形成一个典型的“温控悖论”——

越要实现高性能的视觉控制,就越需要高功耗;而越高的功耗,又意味着更严重的热积累。

若无法有效的热管理,DLP模组极易发生以下问题:

模组性能衰减→ 图像失真或闪烁;

控制逻辑误判→ 车灯突然熄灭或亮度突变;

热失控→ 触发整车保护机制(如ECU断电);

热老化→ 长期运行下导致材料老化、寿命缩短。

二、整灯结构中的热设计:

空间布局与材料选择

DLP前照灯的热性能在很大程度上取决于其整体结构的设计逻辑。一个合理的整灯架构必须在满足光学功能的前提下,为热量提供清晰、高效且可预测的传导路径。

(1)热通道分层结构设计(Three-Layer Thermal Architecture)

现代高阶DLP前照灯普遍采用“三层热管理结构”:

层级 | 功能 |

外层壳体(Body Housing) | 作为第一道热屏障,通常选用高强度复合塑料材料。其主要作用是防尘、防水和隔离外部环境。但需注意:应避免在非必要区域使用低导热塑料,以免造成“热桥”效应。 |

中间散热层(Heat Sink Layer) | 位于DLP模组与壳体之间,通常集成有铜/铝复合结构或带鳍片的散热板,直接接触模组背侧,承担主要的热量吸收任务。该层是热传导的核心路径。 |

内衬隔热层(Insulation Layer) | 用于阻隔DLP模组与壳体之间的热传递,防止高温影响电子元件或光学结构。常用材料为陶瓷纤维、聚酰亚胺薄膜或气凝胶复合材料,具有低导热率和高耐温性(可达300℃以上)。 |

(2)热通道路径优化案例

以某主流车企2024款旗舰车型DLP前照灯为例,在原型阶段发现:

原设计中将DLP模组直接贴合在铝合金壳体上,导致局部温度峰值达98℃;

通过结构仿真(ANSYS Fluent)分析显示,热量在3cm范围内迅速堆积,形成“热死区”。

优化方案:

1. 在模组后方增加一个阶梯式铜质散热片(厚度6mm,宽25mm),有效提升热容;

2. 在壳体与模组之间设置气隙填充层(宽度≥0.8mm),利用空气的低导热性形成“缓冲区”;

3. 整灯结构从“贴合式”改为“嵌入式+斜向对齐”,使热量更均匀地分布至侧壁。

优化后测试结果:

模组表面最高温度降至72℃;

热扩散时间缩短40%;

在持续工作48小时后仍保持稳定亮度,无闪烁或失真现象。

三、电子设计层面的热管理:

从电源到控制链路

DLP前照灯不仅是光学装置,更是一个复杂的电控系统。其内部包含多个高功率电子模块,每一个环节都可能成为热源或受热影响。

图 2 DLP前照灯基本电子架构

(1)电源模块:热源“第一责任人”

DLP模组(包含LED驱动器)通常由一个高压驱动电源供电,该模块在工作时会产生显著的焦耳热。例如:

5A电流 × 20V电压 = 100W功耗;

若电源效率仅为85%,则实际发热功率达 15W;

这类高功耗电源若未进行有效散热,极易导致:

整体温度上升→ 影响模组工作稳定性;

热失控→ 触发保护机制。

✅ 优化措施:

使用双路并联设计 + 内置风扇冷却(如微型离心风机);

材料选择上,电源PCB采用高耐热环氧树脂(Tg >180℃),而非普通FR4板;

在电源模块周围设置环形导热垫,将其与壳体连接,实现“热量快速传导”。

(2)驱动IC与控制逻辑的热敏感性

DLP模组内部采用高密度微镜结构,且工作时处于高频开关状态,在极端温度下,其频率可达10kHz以上。高频脉冲信号会导致:

IC内部电场变化剧烈 → 产生局部热点;

控制逻辑在高温下易出现“时序偏差”或“误触发”。

典型故障表现:

车灯突然熄灭;

图像闪烁或失真(如出现“马赛克”现象)。

✅ 解决方案:

1. 在IC外围增加陶瓷基板散热片,直接贴合芯片表面;

2. 采用热敏电阻+温控反馈闭环机制,实时监测温度变化并动态调节PWM占空比;

3. 引入“软启动”逻辑——上电初期缓慢提升电压,避免瞬时大电流冲击。

(3)信号链路与热耦合问题

DLP前照灯的控制逻辑通常通过CAN/UART总线与整车ECU通信,且采用sub-LVDS协议传输视频图像信号,高频数字信号传输会引发电磁干扰(EMI)和热噪声耦合:

高频信号在导线上产生微小电压波动→ 反馈至驱动电路;

该扰动会在高温下被放大→ 导致控制错误。

✅ 应对策略:

使用差分信号传输 + 屏蔽电缆,减少电磁噪声;

在关键路径上加装低功耗稳压器(LDO)+ 热电偶反馈模块,确保电压稳定及较低的EMI干扰。

四、热管理的动态响应:

从静态设计到实时调控

DLP前照灯并非“恒温运行”,其工作状态随车辆行驶条件不断变化。因此,真正的热设计必须具备“动态感知—主动调节”能力。

(1)环境感知与温度反馈机制

典型方案包括:

在模组或电源模块上集成NTC热敏电阻(如3950型号);

通过CAN总线将实时温度数据上传至车辆中央控制单元(VCU);

VCU根据环境温度、车速、坡度等参数,动态调节DLP工作状态。

例如:

车况 | 控制策略 |

高温 + 停车 | 降低PWM频率,进入低功耗模式 |

高速行驶(>80km/h) | 提升亮度但降低刷新率以减少发热 |

雨天/雾天 | 启用“动态光幕”模式,限制帧频以控制热积累 |

(2)智能温控算法应用

某新能源品牌在DLP前照灯中引入了模糊PID混合控制算法(Fuzzy-PID),实现如下功能:

实时预测未来3秒内的温度上升趋势;

在达到临界值前主动降低工作功率或切换至节能模式。

测试数据表明:

该系统可将模组平均工作温度从85℃降至62℃,且在连续10小时运行后仍保持图像清晰度与亮度一致性。

五、行业趋势展望:

未来DLP前照灯热管理的发展方向

随着智能电动车对“智驾+座舱”的融合需求加深,DLP技术正在从“辅助照明”向“主动感知与交互”演进。其热管理也将面临新的挑战:

趋势 | 潜在影响 |

更高分辨率模组(高达130万像素)→ 功耗激增,散热压力倍增 | 需要更高效的热传导材料与结构创新 |

液冷+导热介质 → 更高的导热系数 | 利用相变材料(PCM)或微流体通道实现高效热传递,但成本高昂,结构复杂,难以集成于现有车灯外壳 |

高性能芯片普及 → 更强的内置温度监测能力 | 可实现更精细化的主动调控 |

六、结语:工程师必须掌握

“热是系统设计的一部分”这一认知

DLP前照灯的热问题,并非简单的“散热风扇加装”,而是一个涉及结构力学、材料科学、电子工程与控制理论的综合性挑战。它要求工程师具备以下能力:

1. 跨学科视野:理解光学、电力、热物理之间的相互作用;

2. 系统级思维:将热设计视为整车平台的一部分,而非“末端模块”;

3. 数据驱动决策:依赖仿真与实车测试结果进行迭代优化。

在DLP前照灯开发过程中存在一个普遍误区——等到出现故障才去处理散热问题。这种“被动式”热管理往往导致:

成本剧增(如后期加装水冷模块);

市场可靠性风险升高;

无法通过严苛的耐久性测试。

因此,应将热设计作为整车架构规划阶段的核心环节,贯穿于概念、样车到量产全过程。

具体包括:

在系统方案初期进行热仿真建模(Thermal CFD);

与结构、电子、光学团队协同定义“热安全边界”;

制定明确的“温度-性能衰减(降额)曲线”作为设计依据。

正如一位资深系统工程师所言:“每一个看似‘微小’的结构细节,都可能成为系统失效的起点。” 在DLP前照灯这一前沿领域,热设计正是决定产品成败的关键变量之一。

文章转自 微信公众号 汽车电子与软件

发表评论 取消回复