引言

在新能源汽车电子系统中,LED光耦作为实现高压电路隔离(如动力电池管理系统)与信号安全传输(如车载充电模块)的核心器件,需长期承受极端高温环境——动力电池充放电时的局部温度可达 125℃,部分靠近电机的区域温度甚至突破 150℃。这种高温工况不仅会导致 LED 光耦的光发射效率衰减、隔离性能下降,更可能引发电路短路、系统失效等安全风险。

150℃ ——高温对性能的影响

LED光耦由发光二极管(LED)与光敏元件(如光敏三极管)组成,150℃ 高温会直接引发多维度性能失效:

LED 发光效率暴跌:高温会导致 LED 芯片的量子效率下降,正向电压漂移,即使在额定电流下,光输出功率也可能衰减 40% 以上,导致光敏元件接收的光信号不足,无法实现正常的开关或隔离功能。

光敏元件灵敏度衰退:光敏三极管的暗电流会随温度升高呈指数级增长,150℃ 下暗电流可能达到常温的 100 倍以上,导致光耦的隔离电阻大幅降低(从 10¹²Ω 降至 10⁸Ω 以下),无法满足新能源汽车高压系统的隔离耐压要求(通常需 ≥5000Vrms)。

封装与键合失效:高温会加速封装胶(如环氧树脂)的老化黄变,不仅进一步阻挡光传输,还可能因热膨胀系数不匹配导致芯片开裂;同时,金线键合处的金属间化合物会快速生长,导致接触电阻增大、键合强度下降,最终引发开路故障。

高温相关的 4 大关键测试项

1. 高温存储测试(150℃,1000 小时):验证长期耐高温稳定性

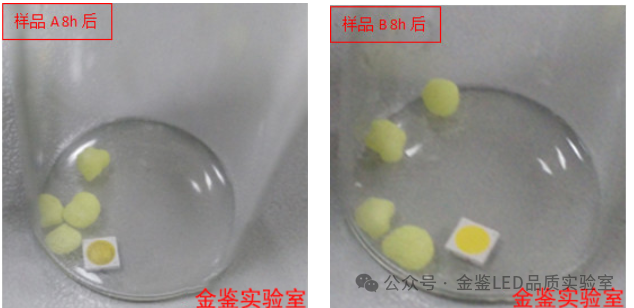

测试逻辑:将 LED 光耦样品置于 150℃ 的恒温箱中连续存储 1000 小时(模拟新能源汽车全生命周期内的高温累积效应),期间不施加任何电气应力,仅通过温度应力加速材料老化。

核心判定指标:存储后 LED 正向电压变化量 ≤±0.1V(避免因电压漂移导致驱动电路过载);光耦电流传输比(CTR,衡量光信号转化为电信号的效率)变化量 ≤±30%(确保开关功能正常);隔离耐压(VISO)≥5000Vrms(保障高压系统安全),绝缘电阻 ≥10¹⁰Ω。

常见失效点:封装胶老化导致的 CTR 衰减超标、隔离电阻下降,需通过材料升级(如选用耐高温硅胶封装)规避。

测试逻辑:在 150℃ 高温环境下,对 LED 光耦施加额定工作电压/电流(模拟实际带载工况),连续工作 1000 小时,每 200 小时检测一次关键参数,评估高温与电气应力叠加下的性能衰减趋势。

核心判定指标:全程 CTR 衰减率 ≤25%(避免工作中突然失效);光敏元件暗电流≤10μA(防止隔离性能下降);无封装开裂、引脚腐蚀等物理缺陷。

核心判定指标:烘干后 CTR 变化量 ≤±35%;引脚焊点无腐蚀、封装无鼓包;隔离耐压无明显下降(≥4500Vrms)。

常见失效点:水汽渗透导致的引脚电化学腐蚀、封装胶与引脚界面剥离,需加强封装密封性(如采用玻璃绝缘子封装)。

4. 温度循环测试(-40℃~150℃,1000 次循环):验证高低温交变可靠性

测试逻辑:模拟新能源汽车在寒冷冬季(-40℃)与高温夏季(150℃)的极端温度切换,以及启停过程中的温度波动,以 10℃/min 的速率在 -40℃~150℃ 之间循环 1000 次,每个温度点保持 30 分钟。

核心判定指标:循环后 LED 光耦的 CTR 衰减率 ≤30%;金线键合处无断裂(通过 X 射线检测验证);封装体无开裂、芯片无位移。

常见失效点:不同材料(芯片、支架、封装胶)热膨胀系数不匹配导致的机械应力失效,需优化封装结构设计(如采用柔性封装胶)。

突破 150℃ 高温测试

结合 AEC-Q102 认证的测试要求与实际案例,LED 光耦厂商需从材料、工艺、结构三方面进行针对性优化,才能通过 150℃ 高温相关测试:

1. 材料升级:选用耐高温核心组件

LED 芯片:放弃传统蓝宝石衬底,采用碳化硅(SiC)或氮化铝(AlN)衬底,二者的耐高温性(SiC 熔点达 2700℃)与热导率(SiC 热导率是蓝宝石的 3 倍)更优,可将 150℃ 下的光效衰减率控制在 20% 以内。

封装胶:替换环氧树脂为耐高温硅胶(耐温≥200℃)或玻璃绝缘子,硅胶的抗老化性可使 150℃ 存储 1000 小时后的封装透光率保持 90% 以上,玻璃绝缘子则能彻底解决水汽渗透问题,提升隔离性能。

金线与支架:采用直径≥30μm 的高纯度金(Au)线(避免使用铜合金线,高温下易氧化),键合处采用超声焊接工艺增强结合强度;支架选用铜基覆钼(Cu-Mo-Cu)材料,其热膨胀系数与芯片更匹配,减少温度循环中的机械应力。

2. 工艺改进:提升批次一致性与可靠性

批次筛选强化:在量产环节增加 150℃ 下的预测试(如 200 小时高温工作测试),提前剔除 CTR 衰减超标的个体,确保批次通过率提升至 95% 以上。

3. 结构设计:优化散热与应力分散

散热结构集成:在光耦外壳设计散热鳍片,或采用金属外壳封装,将 150℃ 下的芯片结温降低 15-20℃,直接减少光效衰减与暗电流增长。

助力 LED 光耦通过高温测试

作为专注汽车电子元件检测的权威机构,金鉴实验室(GMA)针对 LED 光耦的 150℃ 高温测试需求,提供从预测试到认证通过的全流程解决方案:

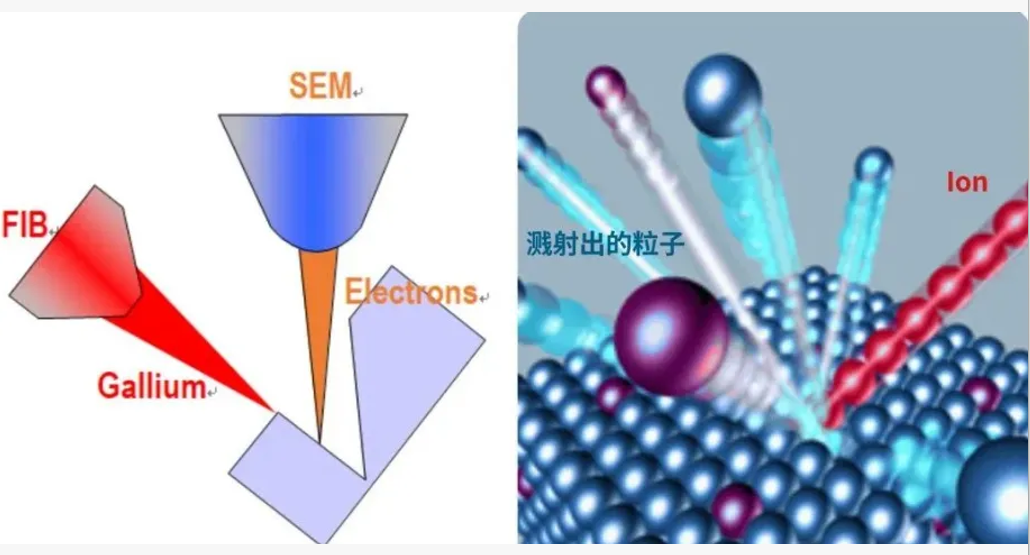

专属测试设备:配备可精准控温的 150℃ 恒温箱(温度波动 ≤±1℃)、高温偏压测试系统(支持同时对 100 颗样品施加不同电气应力)、X 射线检测仪(可清晰观察金线键合状态),确保测试数据精准可靠。

失效分析能力:针对 150℃ 测试中失效的样品,通过切片分析(观察封装胶老化程度)、红外热成像(定位热点)、电学参数扫描(排查暗电流超标原因),快速定位失效根源,例如曾为某厂商发现“封装胶与芯片界面剥离”问题,并提出硅胶替换方案。

发表评论 取消回复