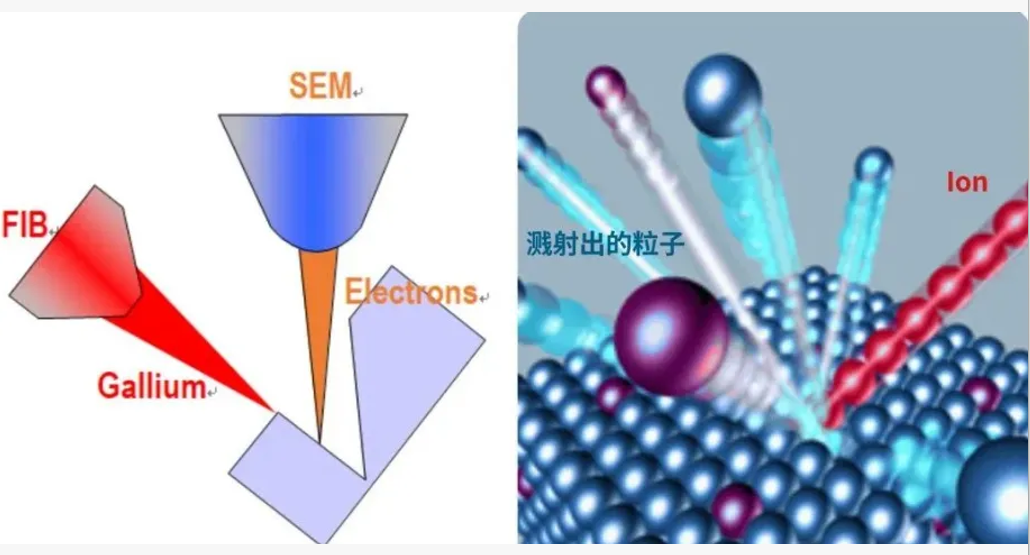

从最初的光学显微镜到如今的电子显微镜,我们观察微观世界的能力不断提升,推动了材料科学、生物学、半导体技术等领域的革命性进展。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>要理解电子显微镜的价值,我们首先需要明白成像的基本原理。日常生活中我们熟悉的光学显微镜,其分辨能力受到可见光波长的限制。可见光的波长范围在380-760纳米之间,这意味着即使最理想的光学显微镜,也无法分辨出小于几百纳米的结构。在半导体行业,器件尺寸已缩小至几十纳米甚至更小,传统光学显微镜已无法满足观察需求。科学家们将目光转向了更小的“探针”——电子。根据物理原理,电子具有波动性,其波长与质量和速度相关。通过计算可知,电子的波长可以轻易达到纳米甚至更小尺度,这为观察超微结构提供了可能。电子显微镜的诞生,正是基于这种原理。通过使用电子束代替光线,科学家们打开了通往纳米世界的大门。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>扫描电镜的工作原理可以概括为“轰击-收集-成像”三个步骤。系统首先通过电子枪产生电子束,经过一系列电磁透镜(这些透镜实际上是利用磁场聚焦电子的线圈,而非传统意义上的玻璃透镜)的聚焦和加速,形成精细的电子探针。这束电子以光栅模式扫描样品表面,与样品发生相互作用。当高能电子轰击样品时,会激发出多种信号,其中最重要的是二次电子和背散射电子。探测器收集这些信号,并将其转化为电信号,经过放大处理后,最终在显示屏幕上形成我们看到的扫描电镜图像。在SEM成像中,二次电子和背散射电子是最常用的两种信号,它们提供着不同类型的样品信息。二次电子主要来自样品最表层(1–10纳米),由入射电子激发表面价电子产生。由于能量低,它们仅能从极浅区域逸出,对表面形貌极为敏感。凸起、边缘等处信号强,凹陷处信号弱,由此形成具有立体感的形貌图像,分辨率可达1–3纳米,是观察表面微观结构的理想选择。背散射电子是入射电子与原子核发生弹性碰撞后反射回来的高能电子,来自样品较深区域(约100纳米至1微米)。其产额与原子序数正相关,重元素区域信号亮,轻元素区域暗,因此常用于分析成分分布,如合金中不同相的分布,但对表面形貌的灵敏度较低。在SEM中,明场和暗场成像通过选择不同信号角度,提供了观察样品的不同视角。明场成像是SEM中最常规的成像模式,主要收集从样品表面直接逸出的二次电子或小角度散射的背散射电子。在这种模式下,表面凸起、边缘等区域信号强,显示为亮区;凹陷、沟槽等区域信号弱,显示为暗区。这种成像方式呈现的图像立体感强,适合观察样品的整体形貌结构。暗场成像则反其道而行,通过调整探测器位置,专门收集大角度散射的电子信号。在这种模式下,直接逸出电子的区域信号反而较弱,显示为暗区;而那些需要经过反射才能到达探测器的区域(如凹陷、孔洞)则信号较强,显示为亮区。暗场成像特别适合观察样品表面的凹陷结构,如材料裂纹、孔隙分布等,能提供明场成像难以展现的结构信息。不同类型的材料在SEM下会呈现截然不同的响应特征,这主要取决于材料的导电性和原子序数。(1)金属材料由于导电性好,二次电子容易逸出,且通常原子序数较大,背散射电子产额高,因此在SEM图像中通常呈现较亮的衬度。(2)半导体材料导电性中等,二次电子产额低于金属,虽然原子序数可能与某些金属相近,背散射电子信号相当,但整体亮度通常低于金属。有趣的是,N型和P型半导体由于掺杂差异,在SEM下也会呈现轻微的衬度区别,这为半导体器件的分析提供了有用信息。(3)绝缘体材料由于导电性差,且通常由轻元素组成,二次电子和背散射电子产额都较低,因此在SEM图像中通常呈现暗色。为了观察绝缘体样品,一般需要在表面喷涂一层导电膜,以避免电荷积累对成像质量的影响。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>如果说SEM是观察样品表面的利器,那么TEM则是探索材料内部结构的法宝。金鉴实验室配备的TEM,具备较高的分辨率,通过TEM技术,科研人员能够观察到材料的微观形貌、颗粒尺寸、微区组成等,为材料的深入研究提供了强有力的支持。透射电镜的工作原理基于高能电子束穿透超薄样品(通常小于100纳米)的过程。当电子束穿过样品时,会与样品中的原子发生相互作用,产生吸收、衍射等不同程度的散射。样品不同区域的原子序数、厚度和晶体结构差异会导致电子束产生不同的散射程度。透过样品的电子束携带了这些结构信息,最终在荧光屏或探测器上形成与样品内部结构对应的明暗图像。TEM中的明场和暗场成像概念与SEM有所不同,它们基于不同的成像机制。明场成像仅允许未被样品衍射的透射电子参与成像。在晶体材料中,满足衍射条件的区域(如晶界、缺陷)会将电子衍射,这些衍射电子被物镜光阑阻挡,无法参与成像,因此对应区域显示为暗区;而未发生衍射的区域则透射电子较多,显示为亮区。这种成像模式特别适合观察晶体中的各种缺陷。暗场成像则通过调整物镜光阑,阻挡直射电子,仅允许特定方向的衍射电子参与成像。在这种情况下,产生该特定衍射的区域会有电子信号,显示为亮区;其他区域则无信号,显示为暗区。暗场成像可以精确定位具有特定晶体取向的晶粒或缺陷。值得一提的是,还有一种特殊的中心暗场成像技术,通过倾斜入射电子束,使衍射斑移到透镜中心位置,利用该衍射束成像。这种技术可以提高图像质量,减少像差。在TEM中,金属、半导体和绝缘体由于电子散射特性的差异,会呈现不同的成像衬度。(1)金属材料含有大量自由电子,入射电子容易发生非弹性散射,散射信号强烈。在明场成像中,金属区域因散射电子多,直射电子少,呈现暗衬度;而在高角度环形暗场(HAADF)成像中,信号与原子序数的平方成正比,金属区域(通常原子序数较高)呈现亮区。(2)半导体材料的自由电子数量远少于金属,电子散射以弹性散射为主,散射强度中等。在明场成像中,其衬度介于金属和绝缘体之间;对于单晶半导体,还容易因晶格取向产生衍射衬度。(3)绝缘体材料几乎不含自由电子,电子散射以弹性散射和微弱的非弹性散射为主,散射强度最弱。在明场成像中,绝缘体区域直射电子多,通常呈现亮衬度。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>HRTEM代表了透射电镜技术的巅峰,它将观察尺度推向了原子级别。与普通TEM基于电子束的振幅差异成像不同,HRTEM利用的是电子束的相位差异。当电子穿透样品时,会被不同位置的原子散射,产生微小的相位差。这些带有相位信息的电子在物镜后焦面发生干涉,最终在像平面形成干涉条纹。这些条纹的规律直接对应样品中原子的排列周期,使得我们能够直接“看到”原子的排列情况。HRTEM的分辨率可达0.1-0.2纳米,这种超高分辨率也对样品制备提出了极高要求——样品必须极薄(通常小于20纳米),且要尽可能无缺陷、无污染。HRTEM在材料科学、纳米技术、凝聚态物理等领域发挥着不可替代的作用。无论是分析晶体的晶格结构、观察原子尺度的缺陷,还是表征纳米材料的精细结构、研究界面的原子结合方式,HRTEM都提供了最为直接和有力的证据。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>随着技术的不断发展,电子显微镜的分辨率和功能仍在不断提升,配套的分析技术也日益完善。我们有理由相信,这些“微观世界的眼睛”将继续带领人类探索更多未知的微观奥秘,为科学和技术的发展开辟新的道路。

发表评论 取消回复