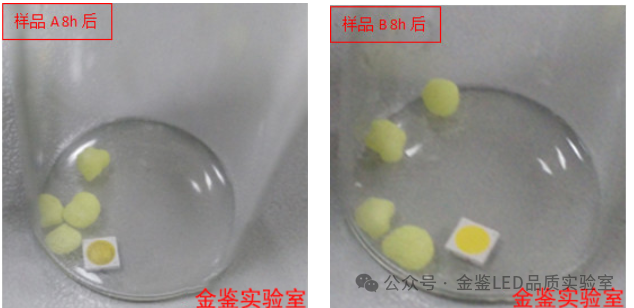

在LED器件的失效案例中,芯片缺陷是一个不容忽视的因素。失效的LED器件表现出正向压降(Vf)增大的现象,在电测过程中,随着正向电压的增加,样品仍能发光,这暗示着LED内部可能存在电连接不良的问题。经过固封、研磨等处理后,通过扫描电子显微镜(SEM)观察发现,金属化层从LED芯片上开裂,而非键合丝与金属化层之间开裂。这表明样品正向压降的增大是由于芯片与其负极金属化层之间开裂所导致。进一步分析推测,可能是在淀积金属化之前,氧化层受到玷污,或者水汽控制不佳,导致金属化层与其下的氧化层之间粘附不良。这种失效属于芯片本身制程工艺过程存在缺陷,而与封装工艺无关。当LED芯片表面受到污染时,往往会在LED电极之间引入较大的漏电流。这种漏电流可以通过环境试验进行验证:在烘烤后会有减小趋势,而进行潮热试验时漏电流又能恢复。在实际案例中,将LED样品表面的透明灌封料减薄后,观察到LED芯片上有黑色多余物。将芯片开封出来后进行扫描电子显微镜分析,发现发光二极管处内键合点表面与键合区的黑色附着物为腐蚀生成物,含有异常元素Na和Cl。这说明芯片表面的污染会导致腐蚀现象,进而影响LED器件的性能和可靠性。导电胶在LED器件中起着至关重要的作用,但其失效机理也较为复杂。背面有电极的LED芯片通常通过导电胶进行粘接,作为LED的一个电极。导电胶一般由预聚体、稀释剂、交联剂、催化剂、金属粉末以及其他添加剂组成,其力学性能和粘接性能主要由预聚体决定。导电填料有碳、金属(如银、金、铜、镍等)、金属氧化物三大类。然而,导电胶对于储存、使用都有严格的规定,如必须储存在低温环境中,必须在一定时间内使用完,超过保质期不能使用,严格控制固化温度和固化时间,环境湿度要有严格控制,基板等必须保持干燥,否则导电胶易于潮解,引起固化不良。此外,若采用导电银浆还需要防范银迁移,以免导电电阻增加、形成额外的漏电通道。导电胶粘接最容易产生的问题是粘接不良,导致导电胶与芯片或引线架开裂,最终使LED工作不稳定、串联电阻增大、击穿电压加大,甚至开路。对器件进行温度冲击等操作会使这些现象加深或减小,对其施加机械压力可能恢复正常,并可以多次复现。这种导电胶开裂的失效现象往往与封装时银浆的正确使用、各种封装材料之间的热膨胀系数匹配、芯片粘接面和基板表面的洁净度有很大关系。此外,银浆也容易受到污染物的腐蚀,导致银浆导电性能下降。图4则展示了另一种失效机理:失效LED芯片的银浆与基板分离,而且分离面的银浆表面附着一层腐蚀性生成物,EDS分析发现腐蚀性元素Cl。Cl会腐蚀银浆中的银颗粒,影响银浆的导电性能,导致银浆的粘接强度下降,最终基板与芯片之间开路。LED芯片本身物理尺寸很小,因此在用银浆粘接和电连接时,若对银浆控制不佳就会引入另一个失效机理:银浆延伸至芯片表面,产生短路与漏电。在上板后测试发现LED呈现批次性失效,模式都是LED两个电极之间有较大的漏电,开封LED后发现导电胶点胶过多,在芯片粘接时银浆延伸至芯片表面,与芯片上无钝化层的金布线形成短路通道。键合工艺是LED封装时一个很重要的步骤,键合工艺不良很容易导致芯片损伤、键合丝损伤、键合丝与芯片或引脚键合强度不够等故障,这些故障与键合机本身的状态、键合机的参数设置、操作人员的熟练度等有关。例如,下图展示了键合不良导致LED开路失效的例子,测试发现LED样品开路,X射线下发现样品芯片上两个金丝键合不一致,制作金相切片发现LED的键合丝与键合球分离,导致器件开路。从金丝键合的形状和切片形貌分析,开路与封装工艺有关,而非在后续的使用、焊接过程中分离。图中展示了金丝在内键合点金球附近存在断裂,引起样品呈现开路或大串连电阻的特性。从图中可以看出金丝变细、断裂、无过流过热特征,该处灌封材料也未见空洞等异常,表明金丝变细是在LED灌封前就存在损伤,即样品键合丝颈缩处异常是由于键合工艺控制不佳所致。LED芯片成分有InGaN、AlInGaP和ZnSe等半导体材料,这些材料往往比Si芯片更薄、更脆。若封装设计不当,导致内部存在残存应力,这些应力的存在就可能导致器件芯片开裂、功能退化等可靠性问题。例如,分析的案例是LED样品上板后出现大批量的失效。对LED样品进行失效分析发现:所有发光二极管的芯片都存在有裂纹,并且裂纹位置相同:都位于芯片的右边区域,即靠近阳极引出片右边缘。裂纹贯穿pn结,裂纹处pn耐压严重下降,而且,在潮湿的环境下,pn结处裂纹漏电增大。裂纹的产生与机械应力有关。结合样品的失效现场信息以及芯片的基板结构、芯片的电连接方式(凸点倒装焊接,而非通常的金丝焊接),分析LED芯片开裂的原因是:机械应力在LED芯片的两个电极之间形成相对的剪切力,通过凸点直接作用到LED芯片上,导致薄且脆的LED芯片受力开裂。机械应力的产生与热变应力有关。对于这种失效机理,建议对器件的封装进行改进,譬如在芯片与基板之间添加填充料,为芯片提供机械支撑,以及调和基板、铜引出片、芯片之间的热膨胀系数差异导致的机械应力;改进铜引出片的形状以减小热膨胀导致的机械应力。若LED器件的电流超过器件本身能够承受的极限时,就会烧毁器件。大电流的来源主要有:外部正向电压过大;LED特性退化;散热不良导致器件发生热奔。若LED器件没有设计静电保护单元时,很容易就受到静电损伤。LED焊接到PCB板或柔性电路板(FPC)时,通常也是采用导电胶进行电连接和机械固定。由于LED的机械尺寸小,必须严格控制点胶位置和点胶量。若导电胶延伸到LED两电极之间,形成附加导电通道。这种短路原因可能是:导电银浆涂覆过多;银浆的黏度太小,导致银浆流动性太大。当与基板焊接的银浆定位不准、银浆点胶量不够时,也会导致LED器件开路。测试发现柔性板上LED不亮。由X-RAY和金相切片分析发现:失效LED的两个电极与基板之间存在树枝状异物,研磨到相应位置时也发现部分失效样品的电极与底部基板短接,同时EDS分析出树枝状异物的主要成分为Sn,这说明LED短路(不亮)是由于其电极与基板之间Sn迁移短路所致。这些树状异物位于基板的有机物之间,综合分析认为该异物是焊料在粘污或腐蚀性成分和电场的同时作用下,发生了电化学迁移,导致电极之间短路。LED器件的可靠性问题涉及多个方面,包括芯片设计、封装工艺(导电胶、键合、结构)以及使用过程(过流、静电、焊接等)。通过对失效LED器件的深入分析,本文总结了多种典型失效机理,并提出了针对性的改进措施。希望这些分析和建议能够为业界解决LED方面的故障提供参考,从而提高LED器件的良品率和可靠性。在未来的研发和生产过程中,应更加注重芯片制程工艺的优化、封装材料和工艺的改进以及使用环境的控制,以确保LED器件在各种应用场景下的稳定性和可靠性。

发表评论 取消回复